雪室(ゆきむろ・雪中貯蔵庫)「ユキノハコ」Snow Storage warehouse

雪むろ(雪中貯蔵庫のしくみ) 自然エネルギー・雪による冷蔵庫

Yukimuro-(Snow Storage warehouse) Natural Energy and Snow Refrigerator

雪だるま物産館の隣にある雪むろ(雪中貯蔵庫)のご紹介です

H29.12.12 改修工事中の火災により被災しましたが、令和元年度に再建する雪むろの設計を実施、令和3年3月27日再建した雪むろがオープンしました。その際に、施設の名前を公募し、約500件の応募の中から「ユキノハコ」という名前になりました。

December 12, 2017, although it was damaged by fire during renovation work,The reconstructed Yukimuro was opened on March 27, 2021. At that time, the name of the facility was solicited from the public, and the name "Yukino Hako" was chosen from among approximately 500 entries.

ご見学について

About Tours

5月から10月の土曜日、日曜日、祝日の11時と13時に、施設内の見学案内をしています。ご希望の方は、雪だるま物産館(025-595-1010・月曜定休または、申込みフォーム)まで、ご予約お申込み下さい。所要時間約15分

Tours of the facility are available on Saturdays, Sundays, and holidays from May through October at 11:00 and 13:00. If you wish to take a tour, please contact the Yukidaruma Bussankan (TEL No.025-595-1010 (closed on Mondays) or fill out the application form) to make a reservation. The tour takes about 15 minutes.

写真上(冬)雪入れ直後、写真左下(冬)雪入れ、写真右下 外観

A scene of Yukimuro

Upper photo (winter): just after snow filling, lower left photo (winter): snow filling, lower right photo: exterior view

冬・・・新潟県の中山間地の安塚では、たくさん雪が降ります。

Winter... In Yasuzuka, a mountainous area in Niigata Prefecture, there is a lot of snow.

そこで、建物の周りの雪を除雪して、この倉庫の中に貯めていきます

Therefore, snow around the building is removed and stored in this warehouse.

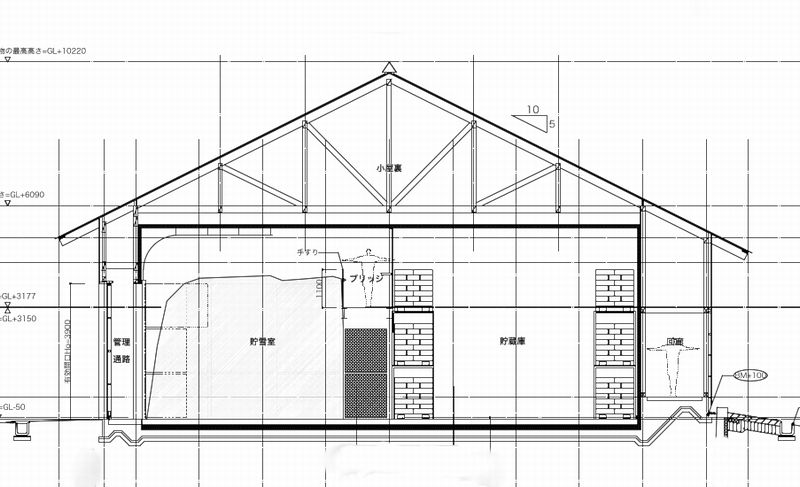

Cross-sectional view

敷地内から見ると、貯雪室が手前にあり、その向こう側に貯蔵庫があります。

Viewed from the site, the snow storage room is in the foreground, with the foods storage room on the other side.

貯雪室には約100トンの雪が入ります。

The snow storage room holds approximately 100 tons of snow.

雪むろ内部は、年間を通じてほぼ室温3℃、湿度80%の状態です。

Inside the Yukimuro, throughout the year, the temperature is almost always 3°C (37°F) and the humidity is 80%.

貯蔵庫内では、お酒(雪中熟成酒「小さな空」)、

Inside the cellar, sake (snow-aged sake "Small Sky"),

お米「安塚産棚田米」「はさかけ米」、玄そば(雪むろそば家小さな空で、挽くための)を主に貯蔵しています。

Rice "Yasuzuka terraced rice", "Hasakake(Draft dryness) rice", and brown buckwheat (for grinding in the Yukimuro Soba House Small Sky) are mainly stored in the cellar.

夏の間、お米を取りに行くと、ほんとに寒い!ので、真夏でも上着を着て、中に入ります。

During the summer, when we go to pick up the rice, it is really cold! So, even in mid-summer, we put on a jacket and go inside.

貯蔵庫の壁の部分には、厚さ約10センチの断熱材が入っているので、

The walls of the storage room are insulated with about 10 cm thick insulation,

12-2月に掃除やメンテナンスのため、雪を融かす時期以外は、いつも雪があります。

There is always snow on the ground except during the months of December-February when the snow is melted for cleaning and maintenance.

雪むろの効果

Effect of Yukimuro

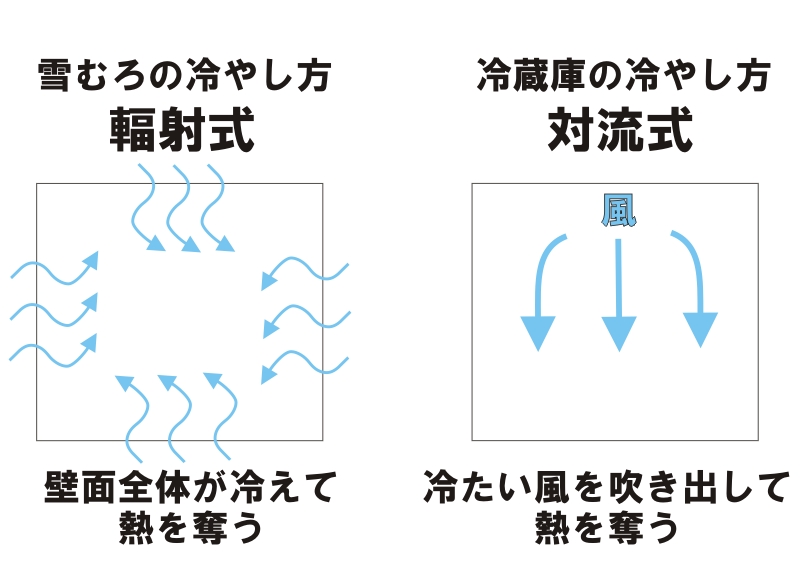

雪むろの冷やし方は、冷えた壁面(雪)からのエネルギーによって行われます。対して一般的な電気冷蔵庫の場合は、冷却器から庫内に冷風を吹き出すことで、冷やします。この仕組みの違いによって、雪むろは乾燥しにくく、温度変化が少なくなっています。このことは、農産物や食品などの鮮度保持効果をより高めていると思われます。実際に電気冷蔵庫においても、この輻射式の冷蔵庫が、販売されています。

The cooling of Yukimuro is done by energy from the chilled walls (snow). In contrast, a typical electric refrigerator is cooled by blowing cold air from the cooler into the cabinet. Due to this difference in mechanism, the snow-moving unit is less prone to drying out and temperature fluctuations are reduced. This is believed to be more effective in preserving the freshness of agricultural products and foods. In fact, radiant refrigerators are now being sold as electric refrigerators as well.

雪むろの歴史

History of Yukimuro

いつごろから雪むろが作られ、利用されてきたのか、確かなことは分かりませんが、雪だるま物産館のある樽田集落の北側の行野集落には、大正時代1912-1925に作られた雪むろが残っています。登録有形文化財になっています。旧横尾義智家雪室

It is not known for sure when Yukimuro was first made and used, but a Yukimuro built between 1912 and 1925 during the Taisho Period still remains in the village of Yukuno, north of the village of Taruda, where the Yukidaruma Bussankan is located. It is a registered tangible cultural property. Former Yokoo Yoshitomo Family Snow Room.

棚田のお米

棚田のお米 お餅

お餅 お漬物 味噌漬け他

お漬物 味噌漬け他 そば・うどん

そば・うどん おやき

おやき どぶろく、日本酒

どぶろく、日本酒 かきもち・笹だんご

かきもち・笹だんご 調味料

調味料 お惣菜

お惣菜 旬の野菜

旬の野菜 はちみつ・ジャム

はちみつ・ジャム 山菜

山菜 イス

イス お菓子

お菓子 乾物

乾物 飲料

飲料 新聞書籍

新聞書籍